Publicado en Biobío.cl

El tema de la migración exige una mirada amplia, más allá de las coyunturas políticas. Es un fenómeno mundial y nacional que trasciende las visiones políticas tradicionales de izquierda y de derecha.

El tema de la migración exige una mirada amplia, más allá de las coyunturas políticas. Es un fenómeno mundial y nacional que trasciende las visiones políticas tradicionales de izquierda y de derecha. Se trata de un tema que toca el corazón de la vida de muchas personas y familias en lo más profundo de su ser. Es por ello que me atrevo a hacer un aporte desde la fe católica que puede ayudar a tomar decisiones adecuadas frente a un fenómeno global que exige soluciones globales de corto, mediano y largo plazo.

En Chile vivimos una tensión que no podemos seguir ignorando: existe un número importante de migrantes que trabajan de manera estable, cumplen horarios, reciben remuneraciones, pagan arriendo, pagan impuestos, cotizan para su futuro, participan de la vida comunitaria y contribuyen a la economía del país; sin embargo, siguen atrapados en un limbo legal que no les permite obtener con facilidad los documentos que requieren para regularizarse.

Esta contradicción, que permite el aporte laboral pero niega el reconocimiento formal, genera una profunda injusticia y deja a miles de personas expuestas a arbitrariedades y temores cotidianos. Muchos de ellos han seguido los procesos formales establecidos por la autoridad. Sin embargo, la lentitud de estos procedimientos y sus exigencias, a veces engorrosas, hacen muy difícil que puedan avanzar al mismo ritmo que la necesidad de trabajar y vivir sin trabas legales.

La situación migratoria que vivimos en Chile se ha vuelto una de las principales inquietudes sociales de este tiempo. En medio del debate público, han surgido voces que proponen expulsar a todos los extranjeros en situación irregular, sin matices ni distinciones, como si la sola condición administrativa definiera el valor de una persona. Me preocupa profundamente esta mirada, porque corre el riesgo de reducir un fenómeno humano complejo a una política punitiva que no resuelve los desafíos de fondo y, además, desconoce la verdad de los hechos.

Miles de inmigrantes, con o sin un permiso de residencia vigente, están trabajando cada día en nuestro país. Lo hacen en los campos, en las obras, en los servicios y en el comercio. Sostienen áreas esenciales de nuestra economía y aportan con esfuerzo, sacrificio y esperanza al bienestar común. La cesantía que registran las estadísticas no refleja la presencia de esta fuerza laboral invisible, indispensable y, en muchos casos, silenciosa.

Una expulsión masiva no solo sería socialmente traumática, desde el punto de vista personal, familiar y social, sino que generaría un daño económico profundo: menor productividad, incremento de costos, pérdida de empleos formales y presión al alza sobre los precios. Y esto último, sólo considerando los aspectos meramente económicos, porque también se debe dimensionar la enorme ayuda social que los migrantes prestan a las personas más vulnerables del país: sacerdotes, religiosas, profesionales del área de la salud, que a diario acompañan con su trabajo a quienes más sufren.

Pero más importante aún es que detrás de cada migrante hay una historia humana. Muchas veces marcada por el dolor. Pensemos en la crisis venezolana, o en la situación compleja que se vive en Haití, que obligó a millones de personas a dejar su tierra. No se trató de decisiones individuales ni de un simple deseo de buscar mejores oportunidades. Fue la consecuencia de un colapso humanitario. Millones huyeron para sobrevivir. No para infringir una ley.

Pienso que expulsar indiscriminadamente a quienes hoy trabajan y viven entre nosotros sería repetir un ciclo de deshumanización que tanto daño ha provocado en la historia de los pueblos. Chile ha sido un país de acogida, y la Iglesia ha contribuido a custodiar esa tradición. Por eso, es necesario recordar que en nuestra patria existen familias mixtas, chilenas y extranjeras, que serían desgarradas por medidas indiscriminadas; existen niños que estudian y crecen aquí; existen hombres y mujeres que han encontrado en nuestro país un lugar para reconstruir su vida y entregar bienestar a sus familias.

La fe cristiana nos invita a mirar este tema desde la dignidad humana. El extranjero no es una amenaza, sino un hermano que pide ser reconocido y tratado con justicia. Porque la hospitalidad no es ingenuidad: es la expresión de un país que, cuidando responsablemente su seguridad (como es su derecho y deber) y su institucionalidad, no se desentiende del sufrimiento ajeno. Diferenciar entre delincuencia y necesidad es clave para construir políticas públicas justas, firmes, pero humanas.

Creo que la Iglesia puede aportar una voz moral relevante en este debate, recordando que no basta con administrar números: hay que mirar rostros. No basta con hablar de orden público: debemos hablar también de integración, de regulación y de respeto.

Por eso, considero necesario abrir una reflexión nacional seria y amplia. Una que convoque al Estado, a la Conferencia Episcopal, a las organizaciones que trabajan con migrantes, y también a los sectores productivos donde su presencia es fundamental. Una mesa interinstitucional que proponga caminos de regularización responsables, con criterios éticos y realistas, que resguarden la seguridad sin sacrificar la compasión.

El país necesita políticas migratorias que sean firmes y que denuncien a quienes vengan a infringir la ley a nuestro país, pero no podemos olvidar la esencia bondadosa de nuestra humanidad. Necesitamos que cada uno de nosotros recuerde que el Evangelio nos llama a acoger al que llega, especialmente cuando huye del hambre, la persecución o la desesperanza.

El Papa León XIV, en su exhortación apostólica “Dilexi Te”, nos lo recuerda: “La Iglesia, como madre, camina con los que caminan. Donde el mundo ve una amenaza, ella ve hijos; donde se levantan muros, ella construye puentes. Sabe que el anuncio del Evangelio sólo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y de acogida; y que en cada migrante rechazado, es Cristo mismo quien llama a las puertas de la comunidad”.

Lo que está en juego no es solo un diseño administrativo. Lo que está en juego es la forma en que entendemos nuestra convivencia, nuestra justicia y nuestra humanidad.

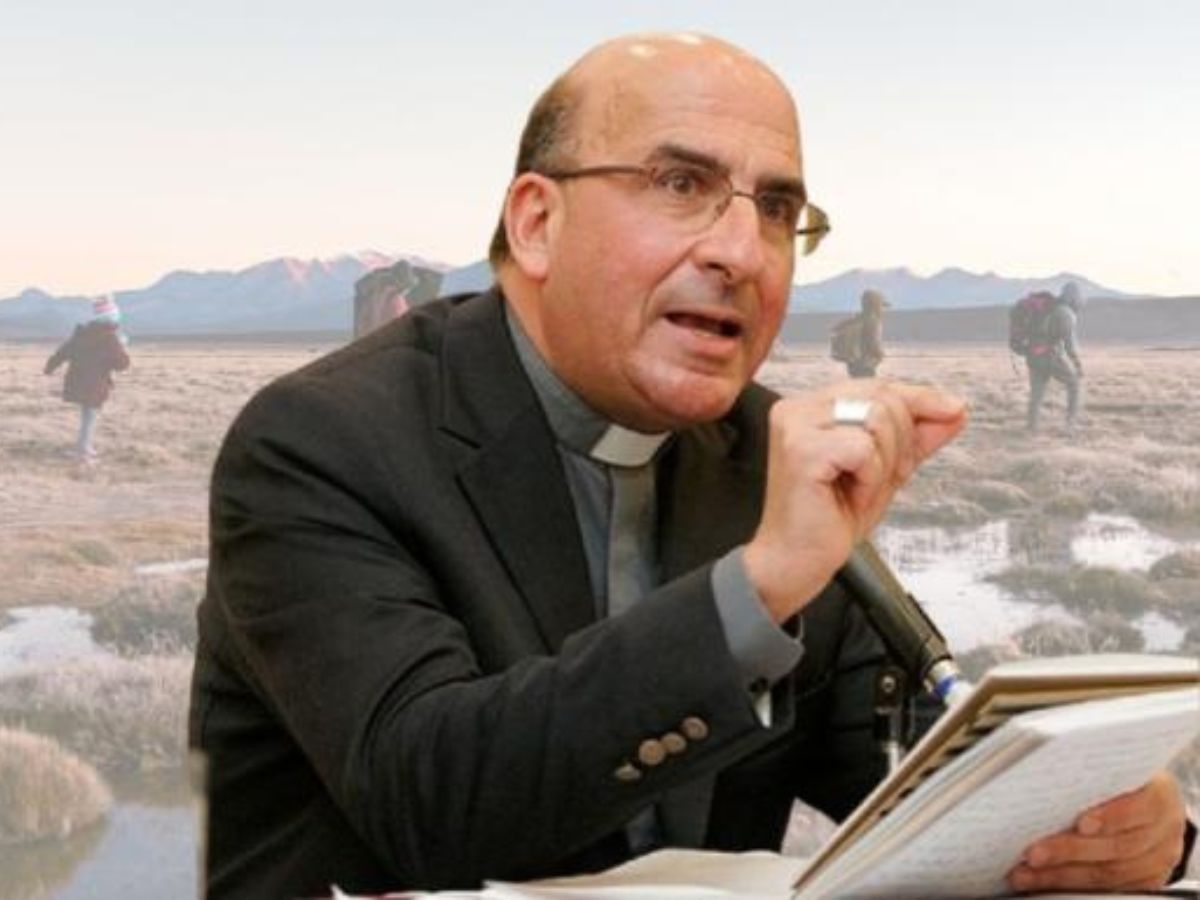

Cardenal Fernando Chomali

Arzobispo de Santiago